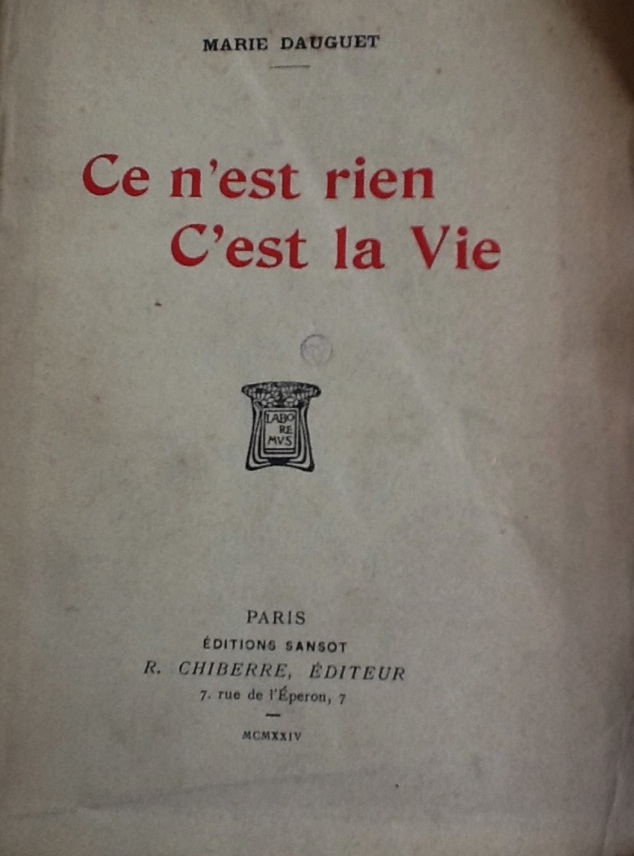

Dauguet (Marie) : Ce n'est rien, C'est la Vie

Marie Dauguet

Ce n'est rien, C'est la Vie (1924)

462

"La Vie n'est pas ton bien, elle est ton usufruit. "

Lucrèce

POUR TOI

En te donnant ce livre, une fois de plus,

je te donne tout entiers mon coeur et ma pensée.

M. D.

Ce n'est rien, c'est la vie

Ce n'est rien, c'est la rive,

Contre laquelle bat le coeur craintif de l'eau;

C'est un oiseau pleurant, perdu dans les roseaux;

C'est en nous du chagrin que ce soir doux avive.

Ce n'est rien, c'est un astre,

Seul au bord du ciel vide et qui brille en tremblant;

C'est le soupir voilé des peupliers bleuâtres,

De quelque rêve épars au travers de mon sang.

Ce n'est rien, c'est la vie,

Avec tous ses désirs dupés et son effort;

C'est toi, c'est l'élément, la nature asservie

Et qui tente - vers quoi ? - ce douloureux essor.

Le secret

Crois-moi, hêle plutôt l'ombre, l'engoulevent,

Les heures où la nuit membraneuse s'étend,

L'écho mussé au fond d'un bois rempli d'automne,

Que l'été trop brillant, superficiel, aphone.

Crois-moi, parle au marais, à son vert râlement,

A l'effeuillement des bois que l'averse tache,

A la mousse jaunie où des parfums se cachent,

Au vent près de ton coeur jetant son cri tremblant;

Parle au sanglot contraint dont se meurt la fontaine,

Il est bien plus profond que son rire au printemps;

Au souffle du ruisseau nébuleux et qui traîne

Sa robe murmurante, aux roseaux se brisant.

Crois-moi, parle à ton coeur où s'enfonça la lance,

Comme un soleil brutal poignarde l'horizon;

Il en est plus subtil, plus savant, plus immense,

Plus proche du secret qui nargue la raison.

Dans les jeunes saisons, il se peut qu'on saisisse

Moins du mystère errant dans les choses et nous,

Qu'au crépuscule las de décembre où jaillissent

Quelquefois... quelques mots des éléments dissous.

Se dépasser

C'est un soleil blasé et qui n'a plus de flèches

Dans son terne carquois;

Sur le marais cuivreux et que l'ombre caresse

S'abattent en chuchotant des vols sournois.

C'est un soleil repu: il a goûté tous les

Parfums du marécage; aux embruns violets

Des eaux, il a mêlé ses feux aromatiques

Qui doraient les bourbiers au fond des moindres criques.

C'est un soleil gonflé de brouillard et d'odeur,

Enivré de l'opium humide de la terre,

Où mon coeur, ivre aussi, mélange sa lueur;

Qui mêle son secret stellaire à mon mystère

Humain. - Comme je t'appartiens, soir solitaire!

Un animal profond, subtil, revit en nous:

Nous foulons ces vases antiques où tu erres

Encore, vieux vouloir, d'où nous surgissons tous.

Je palpe cet effluve aux lointaines richesses

Qui berce quelle âme en puissance et quel instinct?

J'aspire à ce qu'un être admirable paraisse

En moi, dépassant l'homme où nous avons atteint!

La Vie Simultanée

La vie est un moment...

La vie est un moment qu'on ne peut fragmenter ;

Du passé au futur elle reste la même ;

Et ton âme simultanée est un seul thème,

La même symphonie : le scherzo, l'andante

Pleurant et l'allegro qui s'efforce au triomphe.

Tu étais toi le jour où, près de ce vieux mur,

Inondé de printemps, ton coeur d'enfant se gonfle

Et toi quand sous ton front éclatait tout l'azur

Caressé du soleil où les froments mûrissent.

Et tu fus encor toi quand la douleur est là

Avec sa meute atroce et qui te harcela,

Ses hallalis dont l'âme et la chair retentissent ;

Dans la haine et l'amour de la vie ; dans l'amour.

Avec son frisson vide ou son dévouement d'ange

Et son don absolu, chagrins longs, bonheurs courts ;

Coeur faux, faible, sans foi, un autre où rien ne change.

Ame divinisée, tu fus ces jaunes feux

Des lunaisons gardant au long des prés aqueux

D'octobre les troupeaux, et la paix violette

Des soirs que traversait le cri flou d'une chouette.

Un lac suisse, Schubert, un bois lorrain, les pins

Aux troncs pourprés... tout près d'une met qui halète ;

Pise, le vent d'argent parmi les Apennins,

Le Palatin où l'on cueille des pâquerettes.

L'étang mêlé à toi inextricablement,

Dont l'odeur te parlait autant que la musique,

Les harpes des roseaux et leur ruissellement,

Les soupirs nuageux des peupliers mystiques.

Et c'est pourquoi ce livre où je suis tout entier

A fait de mes années le bois qui enchevêtre

Des oliviers en fleur à l'automne du hêtre,

La mousse s'éplorant et le chant d'un ramier.

Je l'écrivis pour moi, souvent la tête basse,

Me rappelant d'avoir parfois perdu ma trace

Ou contemplant mon art que j'aime avec orgueil.

Quel est ce Faust assis qui rêve sur mon seuil.

L'infini... L'Idéal...

L'Infini ?... l'idéal ?... - Quel nom faut-il dresser ?

Ah surtout, il n'est pas dans l'heure quotidienne,

Les sentiments connus et les mots ressassés,

Il faut les écarter pour qu'ils nous appartiennent.

Il parle dans un bal villageois, rude et fort,

A travers le piston, le tambour et le fifre,

Et quand le terroir d'or alentour est comme ivre

Et que le vent d'été est un baiser qui mord.

Il parle au rythme dur d'une danse cosaque,

Héroïque, brutale et dont les bottes claquent ;

Avec l'accordéon qu'on entend sur un lac

Suisse et mêlé au bruit glauque et frais du ressac.

Il est dans le chalet ouvert sur la vallée,

Celui de mon enfance, au creux du bois qui dort,

Sauvage, amer, profond, en la nuit étoilée

Et le cri pathétique épars au ciel du cor.

Aux vitraux nuancés de ce kiosque sylvestre,

Sous les acacias dont les fleurs se défont,

Dans la première fois qu'on entend un orchestre

Pauvre, de ville d'eau, où tout le coeur se dond.

Dans le soir où ma tante a chanté l'Africaine,

Au château de Francourt, et pour mon oncle épris

Seulement ; on était près du piano d'ébène,

Petit enfant tremblant et qui a tout compris.

Au voile qui sentait bon et parmi la nacre

Du chapelet et l'odeur des lys de juillet

Répandu avec l'âme au pied du tabernacle

Des enfants de Maris... Et l'on communiait.

***

C'est un frisson qui court dans le trépas des bêtes ;

Quand tu mourus, mon pauvre chien que j'aimais tant,

Je le sentais errer sous mes mains, sur ta tête,

Dans tes yeux, mon Boby, pleins d'un secret charmant.

Il est le cri souillé des geais qui se chamaillent

Et le sentier noirâtre où Vénus descendit

Jeter un peu d'agent sur une eau qui s'écaille,

Ou quand l'aboi du loup tout à coup resplendit.

Il est cette stupeur au fond de l'écurie

Du taureau magnifique et qu'enivre son sang,

Qui porte sous les cils un encens rougeoyant,

Dont le galopement fait trembler la prairis.

***

Il fut encor, charmant île où je me guéris

Un peu, pour commencer - toi qui plaignit Jean-Jacques -

Ile Saint-Pierre, il fut parmi tes joncs fleuris

Où je m'étais couché en sortant de la barque.

J'appuyais à ton sol mon front pesant, voilé,

Mon coeur qui n'était plus qu'une immense blessure ;

J'ai senti ton accueil et tu m'as consolé

Et je sais pour toujours comment le ciel t'azure.

Mais c'est si rarement que tu nous consolas,

Toi, l'Idéal cruel, même parmi les fêtes :

L'essor qui se brisa contre un mur dressé là,

Toi l'éclair... altérant et l'étreinte incomplète ;

Idéal qui nous fit chasser avec dégoût

De notre âme et des sens, la joie où rien ne change

Et nous prêtas devant chaque idole debout,

Officielle ... un rire sourd de mauvais ange.

***

Le tintement de l'eau sur un pavé de grès...

Cette fontaine obscure au coeur de la forêt,

Retrait où nos vingt ans souffrants virent en songe

L'amour qui s'approchait sous un rayon qui plonge

Sa douceur dans la mousse ; où chante un oiselet ;

Où glissait la fontaine d'ombre qui fuyait ;

Le tremblement de l'eau sur le grès, et qui pleure,

Tandis qu'un roitelet dans les buissons s'épeure.

***

Les yeux qui nous aimaient que la mort leaise ouverty

Et qu'il nous faut fermer. Infini, ta réponse

précise à la question : "Où sont-ils dans l'éther ?

Entends-tu le sanglot que nos deux mains renfoncent ?"

Infini ! Idéal ! Des biens fades offerts,

Des poncifs acceptés dupant le coeur, les nerfs,

Des autres !... - Admirons les rêves qui déchirent,

Au moins, surtout en pleurs, tout entiers l'on respire.

Et puis enfin, j'aurai vécu, je puis mourir...

En te pardonnant de m'avoir fait tant souffrir.

L'ancienne croix percluse...

L'ancienne croix percluse à la croisée des routes

Qui tend ses bras de mousse au gris de l'horizon ;

Sur le chaume rasé que la lune veloute,

Fume l'herbe qu'on brûle à l'arrière-saison.

Souffle, vent de douceur au travers de la plaine ;

Il semble que tu aies peur de parler tout haut,

Sous les yeux de la lune aux lueurs de phalène

Qui emmèle ses feux aux branches des bouleaux.

La rivière aux clapotements charmants qui marche,

Reflète les peupliers brumeux des pâquis

Et voit danser la lune incertaine sous l'arche

De ce vieux pont bossu dans la vase accroupi.

Deux chèvres, près de nous, front haut, broutent les ronces ;

Mes coudes sur le dos basané du vieux pont,

Je m'abandonne au songe où la glèbe s'enfonce,

A celui de la lune en fuite sous les joncs.

Les étoiles

Ravissant firmament, plein d'astres frais éclos,

Ta coupole éventée par les ailes des anges,

S'arrondit mollement. Une paix sans mélange,

Sous un tel ciel, enchante la terre, des maux

Humains oublieuse ! que ce vent là dévoile

Et jette vos reflets, charmants bouquets d'étoiles,

Dans les ornières où des charrues ont passé

Et quand les corbeaux ne cessaint d'y croasser.

Mais aujourd'hui le blé germe tout bas ; la terre

Se réchauffe et s'émeut, l'amour, sournoisement,

Des bêtes, à l'homme, aux sillons, aux bois s'affaire ;

C'est la lutte bientôt derrière les barrières

Des taureaux affrontés aux rouges beuglements.

Ce soir, abondamment, étoiles, fleurissez ;

Et jusque dans mon être... épanchez-vous ! ô roses ;

Fleurissez-nous et les champs idéalisés ;

Fleurissez jusqu'au fond de mes tempes moroses,

Où tant de rêves pour toujours sont enlisés,

Où tant ont croassé de corbeaux, où jamais,

Jamais plus sous les parfums de Mai,

Ne s'affronteront plus, cabrés, têtus,

Mes désirs fous !...

Les étoiles -

"Mais qu'en sais-tu ?"

483

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 176 autres membres