Fleurentin, Zoé (1815-1863)

Zoé Fleurentin

1815-1863

L'arc

J'ai fait un arc en bois de frêne,

Noueux, à l'preuve, luisant;

Le trait sera lourd et cuisant:

Aux loups j'en réserve l'étrenne!

Pour le trouver dans la forêt,

J'ai fait plier le charme et l'aulne,

Le houx rétif, l'ébénier jaune;

A tout laisser là, j'étais prêt.

Quand sous l'ombre où l'oiseau voltige,

J'ai vu le frêne au vert manteau,

Et, d'un seul coup de mon couteau,

J'ai fait tomber la ronde tige.

Tout aussitôt j'avais pensé

En dépouillant la blonde écorce,

Qu'il serait souple et plein de force,

Mais mon espoir est dépassé!

Quand j'ai lancé vers le nuage

Le trait rapide, il a couru,

Et dans le ciel a disparu

Sans laisser suivre son passage.

De nos pâtres j'étais jaloux,

Maintenant, comme eux je suis libre;

Ma main frémit et mon coeur vibre:

Qui donc eût jamais peur des loups!

Je veux les chercher dans la plaine,

Sur la roche, au coteau boisé,

A midi, dans l'air embrasé,

Dans la forêt, à la nuit pleine.

Quand la louve m'attaquera,

Faisant luire à travers les branches

Ses yeux ardents et ses dents blanches,

Voici mon arc qui répondra!

Résignation

J'ai vu tomber des cieux la neige à l'aile blanche;

J'ai vu les verts pommiers au printemps refleurir,

Préparant le doux fruit qui fait plier la branche,

J'ai vu germer la rose et la biche courir!

J'ai vu sur les rochers bondir la frêle écume

D'une pluie argentée inondant le gazon,

Et le brillant soleil que chaque aube rallume

Eclairer de ses feux le lointain horizon!

J'ai vu dans les cités tourbillonner les hommes

Qui suivaient, haletants, leurs coupables désirs;

En les étudiant, j'ai vu ce que nous sommes,

J'ai jugé leur folie et leurs vides plaisirs!

J'ai vu, sur les tapis, danser les Hétaïres,

Quand la sainte Vertu sous son toit grelottait!

J'ai vu, pour les chanter, qu'on rencontrait des lyres,

J'ai vu que le poète était vil et mentait!

Ainsi mon coeur amer n'a plus rien qui l'attire;

La nature pour moi n'est qu'un livre fermé

Où mes yeux éblouis n'ont jamais rien pu lire!

Que servirait la lutte au soldat désarmé!

J'ai combattu longtemps, bientôt la terre sombre

Sous l'un de ses replis engloutira mon corps,

Et j'irai pour jamais me reposer dans l'ombre

Où dort silencieux le blanc peuple des morts!

A une femme poète

Tu demandais des fleurs, en voici pour ta tombe,

O toi qui vis trop tôt le rivage inconnu

Où la rose flétrie et la feuille qui tombe,

Pleuvent sur les mourants dont le jour est venu!

Recouvrez son front pâle, ô sombres scabieuses,

Mariez votre pourpre au muguet argenté,

Inclinez-vous sur elle, ô pervenches pleureuses,

Que sous un dais de fleurs son sein soit abrité!

En voyant de mes mains s'échapper vos corolles

Où les pleurs de mes yeux se plaisent à couler,

Qu'elle ait, dans le tombeau de plus douces paroles

Pour le céleste ami qui la vient consoler!

Car les frêles mourants dont le destin s'achève

Avant l'heure marquée à tout homme ici-bas,

Dans l'éternelle nuit ne cessent point leur rêve;

La foule les oublie et ne les entend pas!

Mais nous qui comprenons les plaintes de la brise,

Nous, poètes errants au hasard emportés,

Nous savons deviner, quand un rameau se brise

Ce qu'il contient de pleurs pour les jours regrettés!

Aussi lorsque, le soir, passent des bruits étranges,

Nous, sans nous effrayer, nous écoutons, rêveurs,

Les immobiles morts parler avec les anges

Dont les lyres d'argent frémissent dans nos coeurs!

Recouvrez son front pâle, ô sombres scabieuses,

Mariez votre pourpre au muguet argenté;

Inclinez-vous sur elle, ô pervenches pleureuses,

Louisa va sourire en revoyant l'été!

Sonnet

Malheur à qui sourit, malheur à qui soupire;

Malheur au coeur troublé, malheur au coeur content,

Au savant qui raisonne, au vieillard qui délire,

A la vierge sans tache et qui s'en va chantant.

Malheur à la forêt et malheur à la lyre,

A tout ce qui végète, à tout ce qui comprend.

Dans la loi qui t'oppresse, homme, sache enfin lire,

Les destins ont dit: Marche! et la mort les entend.

Hélas! voici le jour où les astrs sans nombre,

Regardant l'un d'entre eux effacé comme une ombre,

Se parleront tout bas dans le ciel étonné,

Et sous les derniers feux de l'orage livide,

Se diront: c'est là-bas, dans cette place vide,

Que la terre tournait avant qu'il eût tonné!

**************************************

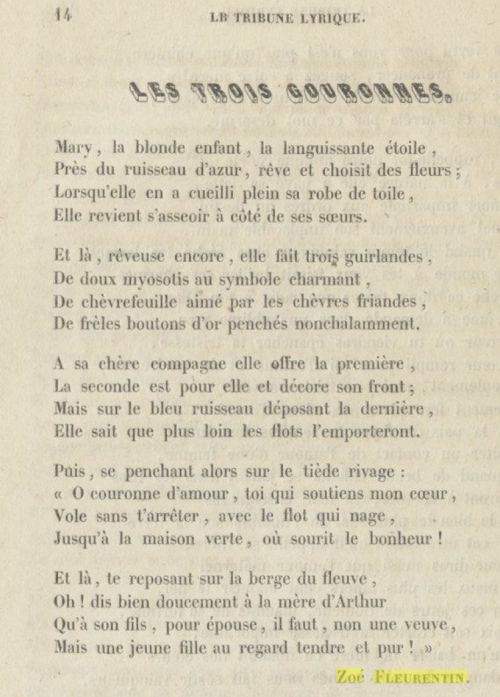

Parus dans La Tribune lyrique populaire: album des poètes et des chansonniers

1861

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 176 autres membres