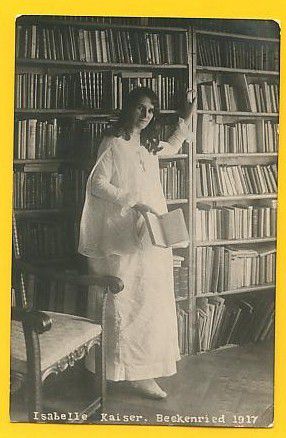

Kaiser (Isabelle) 1866-1925 Suisse

Isabelle Kaiser

1866-1925

Bibliographie (poésie française)

1887: La catastrophe

1888: Ici-bas

1893: Fatimé

1897: Des ailes

1920: Le jardin clos

Les morts

A la mémoire de M. F. Payot

Les Morts ne dorment pas couchés sous la poussière,

Leur cendre ne gît point dans les urnes d’airain,

Le cortège des Morts se déroule sur terre,

C’est la procession des calmes pèlerins.

Les Morts viennent à nous quand le deuil nous accable,

Frôlant de leurs pieds nus les nuages altiers,

Ils sont dans la tempête et dans l’air ineffable,

Ils sont l’ombre qui suit nos pas sur les sentiers.

Les Morts bien aimés sont les vivants de la veille,

Hier encor, sous le joug leur échine a ployé,

Et tous, frères, amis, quand la maison sommeille,

Reviennent à pas lents s’asseoir à nos foyers.

Car nous sommes les Morts des aurores prochaines,

Déjà le jour pâlit, et quand viendra le soir

Calmes, nous sortirons du Vallon de nos peines

Par le même chemin qui conduit au Revoir !

Les Morts aimés sont les hôtes aux mains discrètes

Qui demandent leur pain quotidien, sans bruit,

Ils ne viennent jamais nous troubler dans nos fêtes,

Mais veulent partager l’angoisse de nos nuits.

Quand à l’aube un rayon vient déchirer nos brumes,

Ils écartent un peu le voile de leurs fronts,

Leurs grands yeux pleins de paix sondent nos amertumes,

Et s’attristent parfois lorsque nous les pleurons.

Les Morts ne dorment pas couchés sous la poussière,

Leur cendre ne gît point dans les urnes d’airain,

Le cortège des Morts se déroule sur terre…

C’est la procession des calmes pèlerins.

Beckenried, lac des Quatre-Cantons.

Luna

C’est en levant les yeux que j’ai trouvé l’Amie

Qu’ici-bas mon regard rechercha vainement ;

Elle est venue à moi quand j’étais endormie

Et mon rêve a grandi sous son rayonnement.

Vous la voyez passer, bruissantes feuillées,

Elle répand sur vous son sourire indulgent,

Et durant les combats des nocturnes veillées

Pour elle tous mes pleurs sont des perles d’argent.

Elle porte un habit tissé de clartés blanches

Et traîne dans ses plis d’indicibles douceurs.

Elle connaît les nids blottis au sein des branches

Et les noms fabuleux des étoiles, ses sœurs.

Elle incline sur moi la tendresse touchante

D’une mère qui berce un enfant favori,

Et quand, dans la douleur, comme un cygne je chante.

Elle écoute en silence et n’a jamais souri.

Lorsqu’elle vient à moi sur les vagues houleuses.

La grande paix des eaux lui conte son secret ;

Son cortège est l’essaim des pâles nébuleuses

Et l’ombre m’envahit lorsqu’elle disparaît.

Elle est la sœur du rêve et l’idéale amie

Qui ne me parle pas d’un monde que je fuis

Et laisse retomber mes heures d’insomnie

Comme des gouttes d’or dans la coupe des nuits.

Loin d’elle, chaque soir, je guette sa venue ;

Quand elle ne vient pas j’ai des pleurs dans la voix.

Et les chaudes lueurs d’une flamme inconnue

S’allument dans mes yeux lorsque je la revois.

Je ne croiserai point ses pas sur cette terre,

Car le Maître éternel a tracé son chemin,

Elle doit, en tout temps, graviter, solitaire,

Et jamais, non jamais, je n’étreindrai sa main.

Quand loin de sa clarté j’ai la mélancolie,

Elle vient, à pas lents, au cours de mon sommeil,

Jeter, en souvenir du pacte qui nous lie,

Dans les sentiers d’azur son anneau d’or vermeil.

Dans l’ombre de l’exil, où j’ai vécu, farouche,

Son regard infini partout me poursuivait.

Et lorsqu’elle venait prier près de ma couche.

J’ai cru voir la Pairie assise à mon chevet.

Fidèle jusqu’au bout à sa tendresse fière,

Elle seule viendra dans la nuit de l’oubli

Traîner ses voiles blancs au fond du cimetière

Et baiser sur la croix mon petit nom pâli.

La ronce

Sonnet double

I

La ronce, en ces temps-là, sur les bords du Jourdain,

Ne portait pas de fleurs, mais stérile et honnie,

Elle engendrait l’épine et glanait le dédain.

Lorsque Jésus la vit, venant de Béthanie.

Et pour la transplanter dans son divin jardin

Il voulut la mêler à sa gerbe bénie ;

Mais l’arbre-paria lui déchira la main,

Et son âme s’émut de pitiés infinies.

Et quand de sa blessure une goutte de sang

Tomba, on vit soudain l’arbuste frémissant

Se dresser et s’offrir en merveilleux spectacle,

Ses grands bras épineux tendus vers le ciel bleu ;

Et pour en couronner le front de l’Homme-Dieu

La ronce se couvrit des roses du miracle !

II

Ma vie, en ces temps-là, ne portait pas de roses :

Pauvre arbuste de deuil sous un ciel toujours noir,

Ce n’était qu’un fouillis d’inextricables choses

Etouffant dans son sein les bourgeons de l’espoir.

Mais tu vins à passer dans mes sentiers moroses,

Toi le Maître espéré, l’apôtre du devoir.

Quand le chant se mourait sur mes lèvres mi-closes ;

Et mes yeux fatigués s’ouvrirent pour te voir.

La ronce s’écarta pour te livrer passage,

Tu pleuras quand l’épine effleura ton visage ;

Mon être endolori tressaillit sons tes pleurs.

Et sous cette rosée inconnue et divine.

Mon âme s’entr’ouvrit ainsi qu’une églantine...

Et depuis ce jour-là ma vie est toute en fleurs !

A mes chants

Poème mis en musique par

Hans Jelmoly

De ma douleur vous êtes nés,

Oiseaux chanteurs aux forces frêles;

Quittez mon toit, l'heure a sonné:

Ouvrez, ouvrez vos ailes!

Et si, là-bas, vous rencontrez

Des coeurs émus, des coeurs fidèles,

Chantez pour eux, oiseaux sacrés

Et repliez vos ailes!

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 177 autres membres